当和尚成了朝九晚五的正经职业朋友总爱跟我唠她那当和尚的侄子,说这孩子把出家过

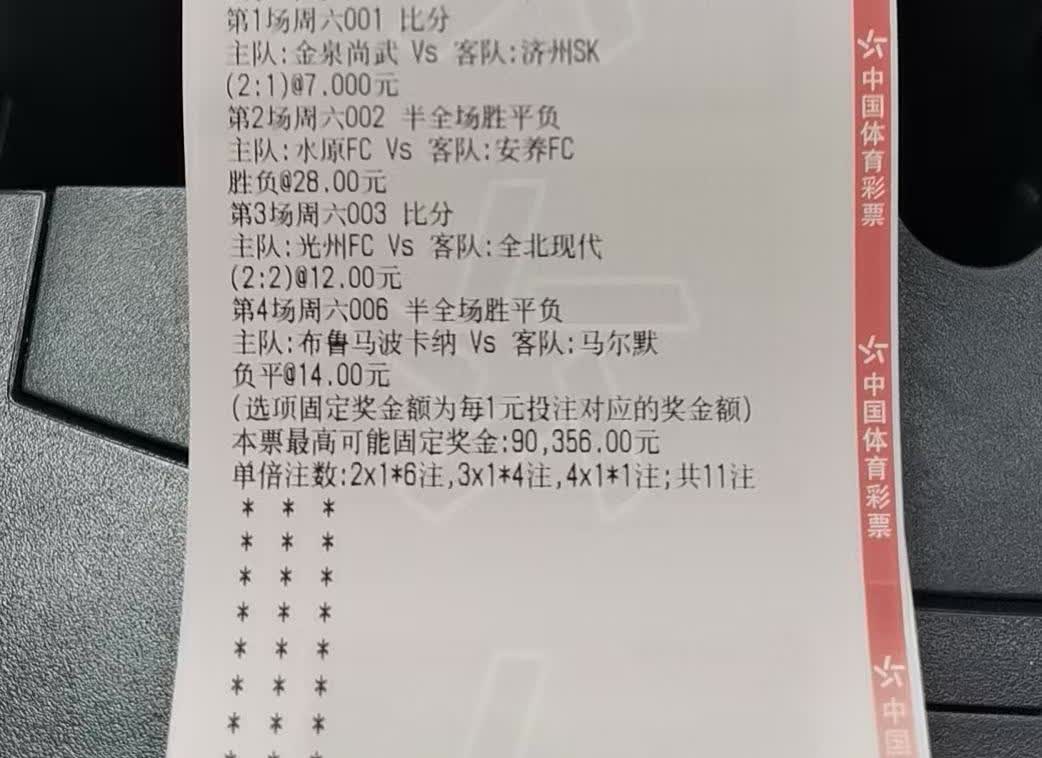

当和尚成了朝九晚五的正经职业朋友总爱跟我唠她那当和尚的侄子,说这孩子把出家过成了朝九晚五的班儿,听着新鲜又实在。那小子大学毕业那年,正愁找工作呢,刷招聘软件时瞧见个稀罕岗位——城郊大寺庙招迎客僧。要求还不低,得本科毕业,形象周正,还得会用智能手机处理预约信息。他自个儿也觉得新鲜,抱着试试的心态投了简历,没想到真成了。"你是没见,"朋友拍着大腿笑,"那孩子生得白白嫩嫩,浓眉大眼的,穿上灰布僧衣往山门口一站,比庙里的石狮子还惹眼。香客都爱跟他搭话,说这小师父看着就喜庆。"他这和尚当得确实颠覆认知。每天早上九点到寺庙,换上僧衣——按他的话说就是"工作服",站在入口处引导香客,解答些"斋堂在哪""开光处怎么走"的问题,碰上年纪大的还得帮着操作扫码预约。中午跟大伙儿在斋堂吃饭,四菜一汤全素,但花样不少,豆腐能做出麻婆、红烧好几种味道。他总说自己是"基层僧职",规矩没那么严,只要避开葱、蒜、韭菜、洋葱、小蒜这"五辛"就行,其他素食品种丰富得很。"待遇是真不错,"朋友算得门儿清,"工资比我家小子坐办公室还高,节假日三倍补贴,年终还有奖金,赶上法会期间还有额外补助。"那孩子去年用自己挣的钱,给家里换了台新冰箱,逢年过节回家,拎的礼品比上班族还体面。下班一换衣服,他就变回普通小伙子,跟同学打游戏、约素火锅,周末还去爬山。庙里的僧人在他眼里就是同事,熟了啥都聊,谁新买了手串,谁家孩子考了好成绩,跟公司茶水间的闲谈没两样。但想往上走也得努力,背经、学做法事是必修课,赶上老和尚授课,他还得拿着小本本记重点,跟当年备考四六级似的认真。"就一点麻烦,"他跟朋友吐槽,"隔两天就得剃头,夏天还好,冬天风一吹脑壳冷。"庙里有专门的剃头师傅,每月来两回,谁该理发了就在小黑板上记着名,跟公司考勤似的规矩。庙里的情况也挺有意思。像他这样的年轻僧人大多是职业性的,守着基本规矩就行。只有几个深居简出的老和尚是真修行,不光不吃荤腥,连作息都严格按古训来,天不亮就做早课,弟子们见了都恭恭敬敬的。"现在啥职业没有啊,"朋友最后总这么说,"只要凭本事吃饭,不坑人不害人,当和尚也能过得有滋有味。"这话听着实在,想想也是,时代变了,职业的模样多了,能把日子过得舒坦踏实,才是真本事。