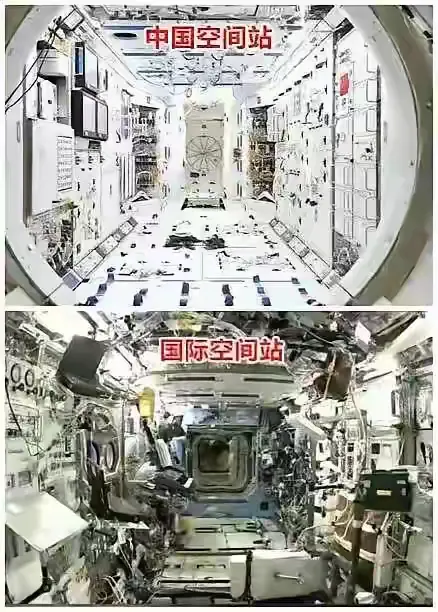

“空间站不允许使用中文,这是国际惯例!”这句话不是误会,也不是讽刺,而是美国在天宫空间站建设启动后说出来的真话,大张旗鼓,毫不遮掩。他们想用“规则”的名义,再一次在太空为自己划界。可这次,中国直接怼了回去:“与你们美国无关的事,少来插嘴。”[凝视] 当神舟十二号航天员刘伯明在天和核心舱熟练操作全中文界面时,这个画面通过直播传向全球。三个月后,一条“空间站必须使用英语”的言论开始在国外社交媒体流传。 这种说法站得住脚吗?事实上,国际空间站确实以英俄双语为主,但这源于参与国的协商约定,而非强制性国际法。1967年《外空条约》明确规定,各国对其空间物体享有管辖权和控制权。 更有意思的是,早在苏联时代,礼炮号空间站就全程使用俄语操作,当时并没有人质疑这违反了什么“国际惯例”。如今中国空间站使用中文,本质上是同样的技术自主选择。 美国通过的沃尔夫条款从2011年开始限制中美航天合作,直接导致中国无法参与国际空间站项目。十多年后,当中国凭借自主技术建成空间站时,质疑声反而出现了。 欧洲航天局的态度颇为耐人寻味,从2019年开始,欧洲宇航员就在中国航天员中心接受中文培训。意大利宇航员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂甚至在社交媒体上用中文发布动态,展示学习成果。 中国空间站目前已接受来自17个国家的9个科学实验项目,这些项目涵盖生命科学、材料科学、微重力物理等前沿领域,参与国包括德国、法国、意大利、挪威等传统航天强国。 语言选择背后反映的是技术话语权的变化,中国空间站不仅在轨道高度上比国际空间站更高,在实验条件和技术先进性方面也有独特优势。比如问天实验舱的科学手套箱,可以进行国际空间站无法完成的高温实验。 随着国际空间站即将在2031年退役,中国空间站很可能成为近地轨道唯一的大型空间站。俄罗斯已宣布退出国际空间站合作,计划与中国深化航天合作。这种格局变化让中文在太空中的地位自然提升。 有趣的是,中国空间站虽然界面是中文,但在国际合作中采用了务实态度。外国宇航员可以通过翻译系统和专门培训来适应操作环境,这种模式已经在地面训练中验证可行。 从技术角度看,使用母语操作系统有明显优势,航天员在紧急情况下的反应速度更快,对指令理解更准确。这种选择体现的是以人为本的设计理念,而非刻意的技术壁垒。 值得注意的是,中国载人航天工程从一开始就考虑了国际合作需求,空间站预留了国际标准对接口,实验设备接口也兼容国际标准。真正的开放不是表面的语言统一,而是技术标准的兼容和合作机制的完善。 目前在轨运行的天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱组成了T字型基本构型。这个平台每年可以支持数百项科学实验,实验结果将向全球科学界开放共享。 随着商业航天的快速发展,未来太空中可能出现更多语言界面的设备。SpaceX的龙飞船界面是英文,但如果印度、日本或其他国家建设空间站,很可能也会选择本国语言。多语言并存或许才是太空时代的常态。 这场关于语言的讨论,实际上折射出人类太空探索进入新阶段的特征。从美苏争霸的双极格局,到如今多国参与的多元化发展,太空不再是少数国家的专属领域。 中国空间站的成功运行,为发展中国家参与太空探索提供了新选择。联合国外空司已经明确表示,支持更多国家通过中国空间站平台开展科学研究。 你觉得在太空探索中,使用本国语言是理所当然的技术自主权,还是应该统一使用国际通用语言?如果你有机会参与太空项目,你希望看到哪种语言的操作界面?